L’exposition Le bruit de la chair. Partition pour Gina Pane, qui se tient du 2 décembre 2023 au 3 mars 2024 sur les deux sites du FRAC Pays de la Loire, réunit les artistes des XXXIVe Ateliers Internationaux autour de l’œuvre de la pionnière de l’art corporel. En présentant des pièces de Gina Pane, issues pour la plupart de la collection du FRAC, et des œuvres récentes d’artistes contemporains, dont trois créations pour l’exposition, la commissaire Mathilde Walker-Billaud ouvre une conversation. Celle-ci porte sur les thèmes qui traversent le travail de Gina Pane et qui irriguent aujourd’hui la création contemporaine, tant leur actualité nous apparaît avec acuité.

Pourtant, ce dialogue peut paraître de prime abord désaccordé. Si l’expérience d’habiter un corps et d’habiter la terre est commune aux artistes des XXXIVe Ateliers Internationaux et à Gina Pane, il semble y avoir parfois un hiatus, une discordance. D’une part, les pièces de Gina Pane présentées, des constats d’actions conçus par elle afin de rendre compte de ses performances et qui prennent ici la forme de photographies, parfois accompagnées de textes, ne sont pas toujours complètes. Cela ne nous permet pas de nous faire une idée exacte de l’action relatée. D’autre part, les artistes convié•es semblent souvent ne pas tout à fait jouer le jeu et s’éloigner de la cohérence de l’œuvre de Gina Pane et toucher à d’autres enjeux, qui laissent voir en creux l’empreinte de l’écologie queer contemporaine.

C’est en se rappelant le titre de l’exposition que l’on résout cette impression paradoxale. La « partition pour Gina Pane » est peut-être bien une partition incomplète. Comme les constats d’action lacunaires, l’œuvre de Gina Pane n’est pas exposée ici dans une visée monographique exhaustive. Elle n’est pas non plus présentée comme un modèle, car si l’exposition est une partition, les artistes sont des musicien•nes qui prennent des libertés avec le morceau, qui apportent des ouvertures inattendues et jouent une mélodie qui n’appartient plus à Gina Pane, mais bien à elleux. Ainsi, iels ne sont pas les héritier•es de l’artiste emblématique de la seconde moitié du XXe siècle mais bien des figures avec leur propre identité, car s’iels travaillent avec les mêmes matériaux, ce sont des mélodies bien différentes qui naissent.

Avec cette intention pour point de départ, l’exposition se déploie intelligemment de l’île de Nantes et Carquefou, et laisse une forte impression grâce à un propos cohérent et des œuvres marquantes.

Le pari réussi d’investir les deux sites du FRAC

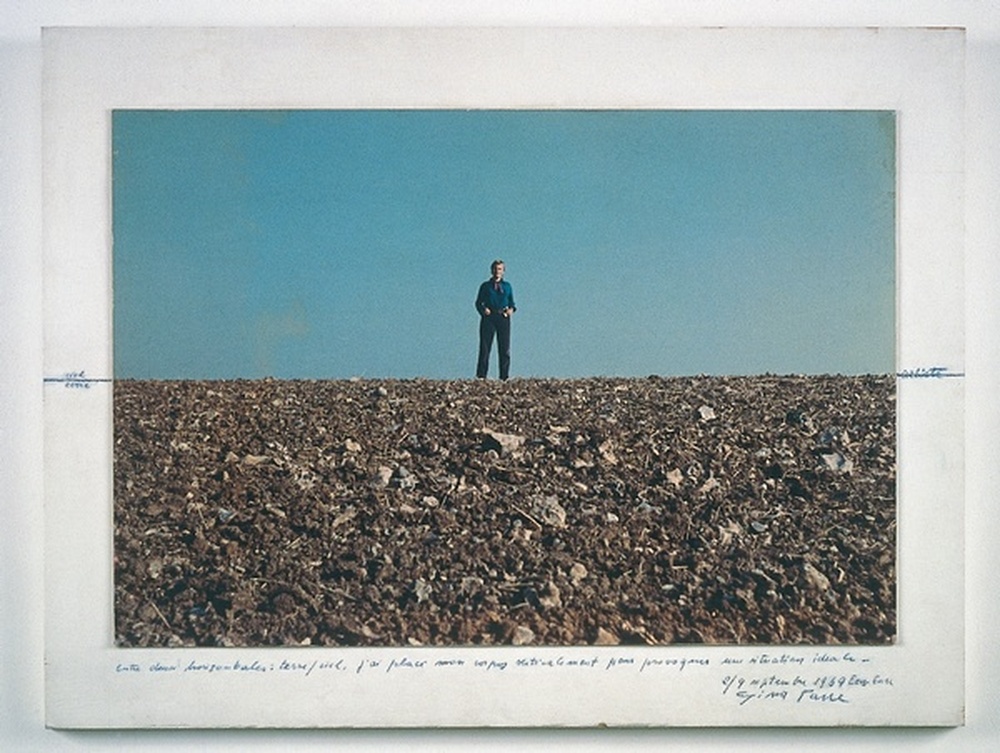

Dès qu’on entre dans l’espace d’exposition de Carquefou, un constat d’action de Gina Pane introduit les enjeux déployés dans les œuvres exposées. Avec Blessure théorique (1970), première action où l’artiste explore la douleur physique par la blessure, ce sont toutes les questions qui se nouent autour du corps, de la « chair », qui se déploient. Sur le site de l’île de Nantes, le bleu des murs étend le ciel de Situation idéale : Terre-Artiste-Ciel (1969) à tout l’espace d’exposition, comme si l’ancien hangar devenait le prolongement de la photographie. Ici, c’est un autre aspect de l’œuvre de Gina Pane qui est invoqué, le rapport à l’environnement, que l’on retrouve dans les œuvres de Jota Mombaça et Ohan Breiding exposées en regard.

Gina Pane (1939-1990), Situation idéale : Terre-Artiste-Ciel. 1969, Ecos (Eure). Photographie de Stéphane Bellanger.

Ainsi, ce sont deux pôles, à la fois géographiques et thématiques, qui se dessinent. Mais ils ne sont séparés que par la distance entre les deux sites du FRAC, car les œuvres ne cessent de communiquer et de se rassembler. Jota Mombaça, en plaçant de grands tissus dans la Loire avant de les faire remonter pour exposer la vase et la pollution accumulées durant ce séjour aquatique, tout comme Ohan Breiding, en filmant le paysage d’un glacier recouvert de bâches pour le protéger de la fonte causée par le réchauffement climatique, se positionnent toustes les deux du côté de la terre et de ses fluides. Pourtant, le corps n’est jamais loin. Quand Jota Mombaça évoque dans son installation le surgissement à la surface de ce qui est caché en profondeur, cet aspect occulté évoque le passé colonial de Nantes, mais aussi, à mon sens, les trajectoires des genres non conformes, que la société préférerait voir confinées au secret et qui émergent comme en écho dans les photographies personnelles de Ohan Breiding, exposées à Carquefou parmi celles du glacier.

Vue de l’œuvre Ghost 7: French Historical Maladie (2023) de Jota Mombaça, dans le site de l’Île de Nantes. Photographie de Pauline Larrieu.

Les corps et les paysages s’interpénètrent dans les créations, mais aussi dans l’utilisation de l’espace. Car l’environnement de l’agglomération nantaise n’est pas évacué de cette exposition, il est au contraire complètement intégré à la scénographie des deux espaces. Les grandes baies de l’ancien hangar de l’île de Nantes, ouvertes sur la Loire, sont le prolongement naturel des installations de Jota Mombaça et Ohan Breiding. Sur le site de Carquefou, une fenêtre dans un angle de l’espace d’exposition du FRAC est judicieusement mise en relation avec l’installation de Patricia Allio et H. Alix Sanyas. Les deux artistes ont collaboré à une œuvre qui prône l’instauration de relations respectueuses et bienveillantes entre tous les êtres vivants, humains et non-humains, en partant de la figure de la vache laitière. Le morceau de paysage visible par la fenêtre pourrait bien être celui où paissent les animaux convoqués par les artistes. C’est aussi un écho aux paysages omniprésents dans les constats d’action de Gina Pane, comme celui qui s’invite parmi les vues de la performance dans Autoportrait(s) (1973).

Des créations marquantes d’artistes qui revendiquent une identité forte sans se laisser assigner à résidence

Cette grande cohérence conférée par les multiples liens qui se tissent entre les différentes pièces n’empêchent pas les artistes des XXXIVe Ateliers Internationaux de s’affranchir du rapport à Gina Pane, ou au contexte de l’exposition nantaise. Détourner les règles du jeu tout en invoquant la pratique de Gina Pane, c’est ce que réalise Jeneen Frei Njooti, artiste autochtone de la nation autonome des Vuntut Gwitchin, avec les œuvres présentées à Carquefou. Si le rapport à l’environnement et à la manière dont il transforme les corps apparaît comme une composante essentielle de sa création, les supports choisis brouillent les pistes. Une vidéo indistincte, une sérigraphie sur métal qui s’effrite avec le temps, un énigmatique vêtement posé au sol… Il y a là un refus de se donner à voir. Il s’agit d’un geste fort et revendiqué de la part de Jeneen Frei Njooti, qui ne se donne pas en spectacle pour un regard occidental qui, encore aujourd’hui, tend à exotiser les corps et les pratiques perçus comme autres.

Patricia Allio convoque aussi le rapport au corps dans l’art de Gina Pane, sous l’angle de la domination masculine sur les femmes et du rapport à la violence. Mais elle va plus loin en produisant une vidéo sidérante qui, à partir du motif de la chasse dans l’art, évoque la prédation sous le prisme du genre. Les tableaux de l’histoire de l’art occidental, le film Belle de Jour (1967), un entretien avec une dame d’un certain âge, un rythme sonore effréné et bien plus encore, tout se mêle pour produire le récit fascinant et glaçant d’une chasse à la femme qui n’est pas sans précédent. Comme captif•ve à son tour, lea regardeur•e ne peut se détacher du film qui déroule sous ses yeux l’histoire mêlée du désir et de la violence et qui évoque autant le BDSM que la peinture de la Renaissance.

Patricia Allio s’allie aussi avec H. Alix Sanyas et, ensemble, les deux artistes révèlent l’horreur quotidienne de l’industrie agro-alimentaire dans un récit issu de l’écologie queer qui relève autant de la poésie que du cri indigné. En réunissant les luttes des corps des minorités d’identité de genre et d’orientation sexuelle avec celle des espèces vivantes qui peuplent la terre, en invitant la céramique, le théâtre, la poésie, c’est un manifeste « lesbovin » qui se dessine. Avec humour et intelligence, il apporte aux visiteur•es une vision nouvelle et complète à un débat pourtant déjà bien connu.

Vue des œuvres de Patricia Allio et H. Alix Sanyas dans le site de Carquefou. Photographie de Pauline Larrieu.

Enfin, c’est Gina Pane elle-même qui sort de la place qu’on lui a assigné. À Carquefou, La prière des pauvres et le corps des saints (1989) ouvre de nouveaux champs des possibles. Ce n’est pas un constat d’action, comme les photographies accrochées aux murs, mais une installation sous forme de vitrines de la taille de cercueils. Chacune contient des matériaux et des objets, porte un mot, fait partie d’une composition plus grande. Leur prodigieuse puissance évocatrice permet à l’exposition de ne pas se refermer sur elle-même mais donne une dernière clé qui lui confère une dimension nouvelle, celle du sacré.

En conclusion, Le bruit de la chair. Partition pour Gina Pane est une exposition qui fait entrer en résonance des artistes d’horizons parfois très différents mais qui se retrouvent autour des grands thèmes qui traversent l’œuvre de Gina Pane : habiter un corps, habiter une terre. Un programme ambitieux qui réussit à transformer lea visiteur•e, pourvu qu’iel se laisse happer par la puissance évocatrice des images et récits qui circulent de l’île de Nantes à Carquefou.

Pauline Larrieu